長波長帯分布帰還型半導体レーザの研究

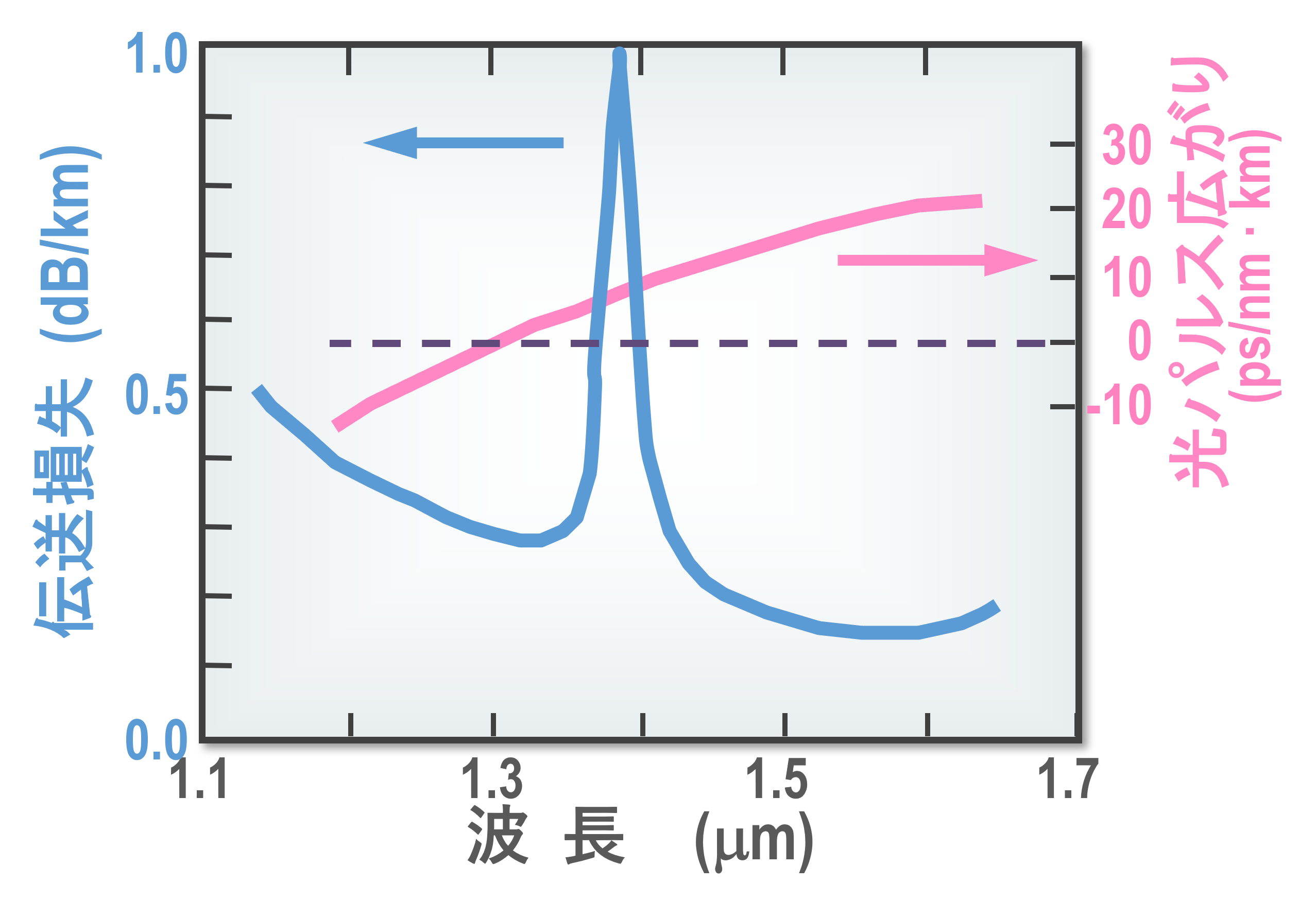

従来、光通信用光源として、多モード発振するファブリ・ペロ型半導体レーザが用いられていた。光パルス中に波長の異なる光が含まれていると、ファイバには伝搬速度に波長分散があるため、光パルスの伝搬中にパルス幅が広がってしまう。そのため、パルス間隔を狭めたり、長距離伝送を行うと、伝搬中に前後のパルスが重なってしまう。このため、大容量・長中継間隔伝送には限界があった。

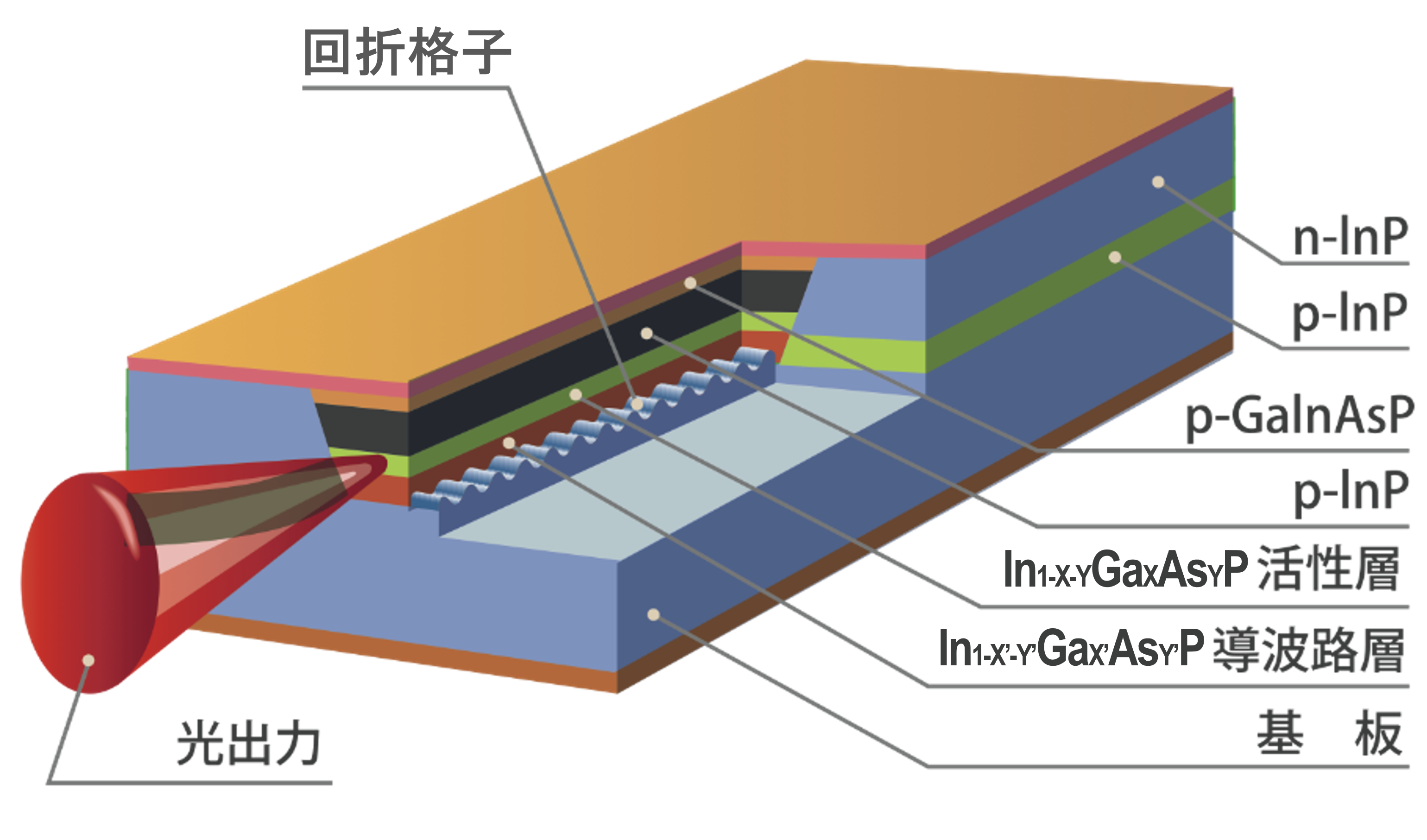

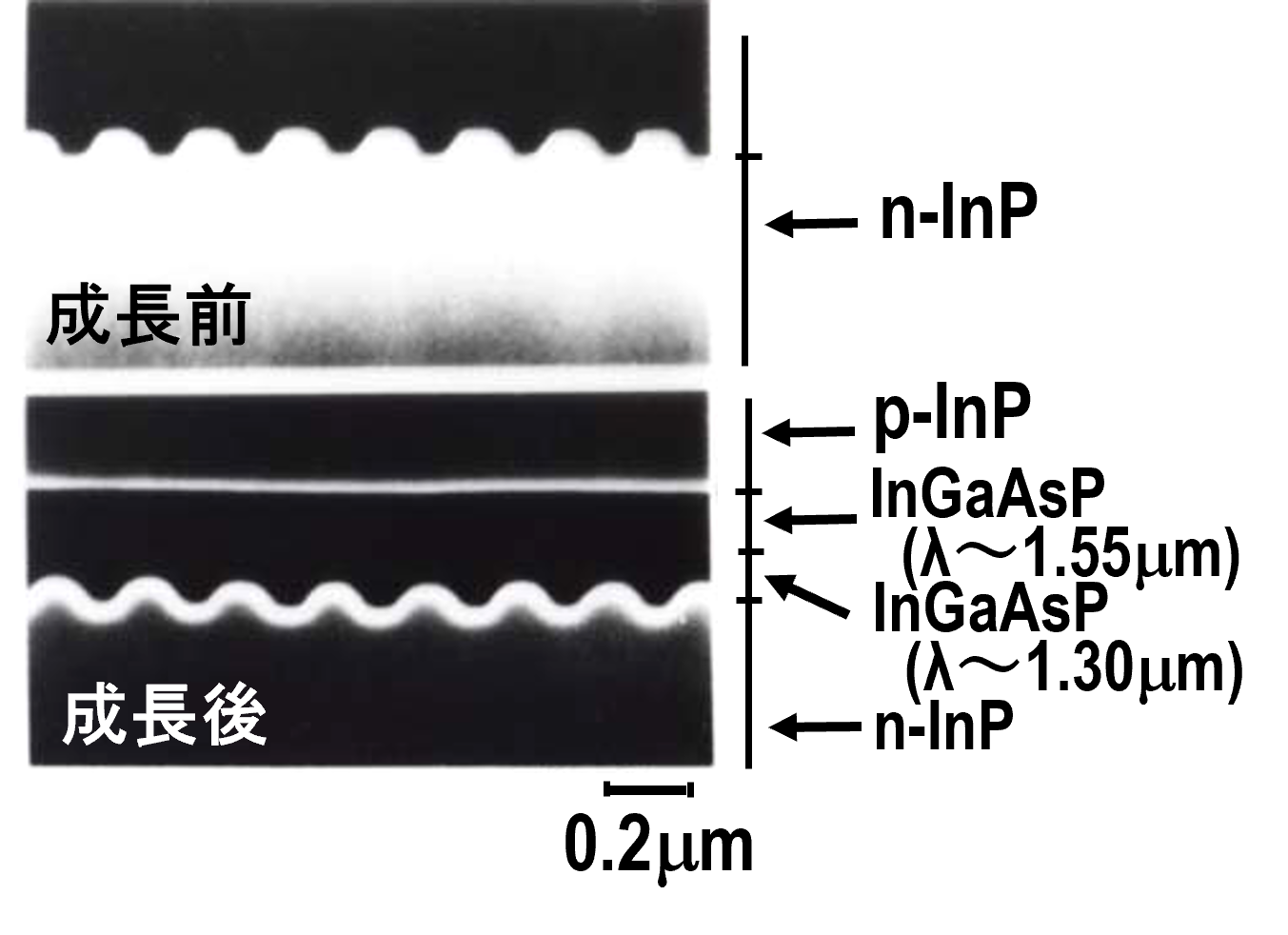

これに代わる光源として、単一縦モードで発振する半導体レーザとして、発光層下に光学的フィルタとしての周期 200 - 240 nm回折格子を有するInGaAsP/InPダブルへテロ構造からなる分布帰還型 (DFB) レーザの研究を行った。

DFBレーザは、GaAs系材料で1970年代に研究されていた。しかし、素子寿命が短く、実用になっていなかった。また、デバイス特性も充分に解析されていなかった。そこで、結晶成長技術とプロセス技術の確立、デバイス特性の解析、単一縦モード発振しやすい構造の提案を行い、1981年に世界で初めて室温連続発振に成功した。

DFBレーザの研究開発の歴史

松岡以前の研究

- 1971

- DFBレーザーの原理検証 Kogelnik など (AT&T Bell Labs)

- 1972

- DFBレーザーの理論 Kogelnik など (AT&T Bell Labs)

- 1973

- 結合波理論 Yariv (Caltech)

- 1974

- 端面回折格子位相効果の理論検討 Streifer (Xerox)

- 1975

- GaAs/GaAlAs DFBレーザー室温連続発振 中村 など(日立, Caltech)

松岡の研究

- 1981

- 世界初のInGaAsP/InP 1.5 μm帯レーザー室温連続発振

- 1983

- InP系結晶の微細加工用エッチング液の開発

- 結晶成長中での回折格子の熱変形防止

- 1984

- 端面の回折格子位相効果の実験的確認および単一モード化の提案

- 1985

- 単一縦モード発振温度範囲の予測

- 高効率・低閾値・高歩留まり素子の設計

- 1986

- レーザー光出力 45 mW

その後、動作特性を解析し、最適設計を行い、実用化した。実用化に際しては、1982年のシステム研究開始時から素子を提供し、1983年から1985年にはレーザ作製技術をメーカに指導した。

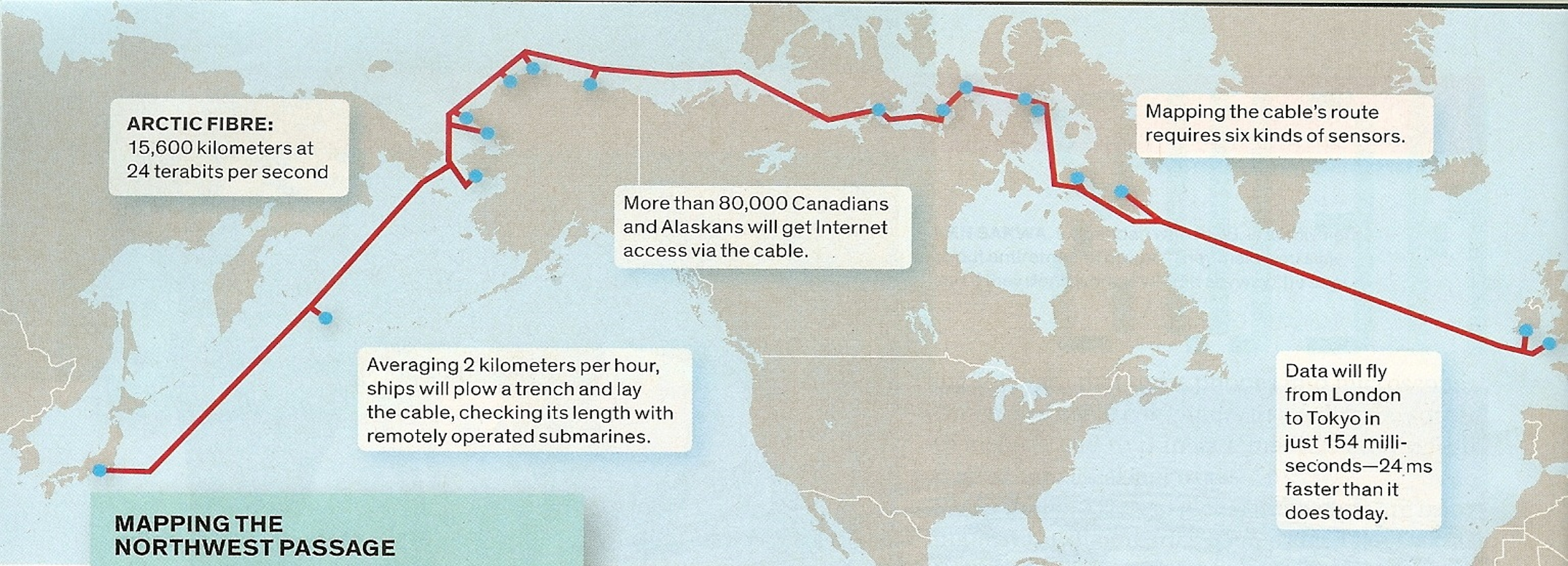

本レーザは、現在、大容量・長中継間隔光通信用光源として、日本をはじめ、ヨーロッパ、アメリカで広く用いられている。日本では、本レーザを光源として1万数千kmに渡る光通信システムが構築されており、伝送容量10Gbit/s(電話156000回線相当)の通信方式が実用に供せられている。最近では、CATVなどにも多く用いられている。

DFBレーザの実現により、光通信用部品から通信方式に関する世界三大国際会議の一つである欧州光通信会議において最優秀論文賞を1984年に受賞。

表1に要素技術毎に具体的研究内容をご紹介します。

| 技 術 | 項 目 | 当時の技術水準 |

|---|---|---|

| 回折格子作製 | 二光束干渉露光装置 | < な し > 開発/作製 → 線幅: 0.12 μm達成 |

| フォトリソグラフィー | 最小: 2 μm | |

| フォトレジスト膜厚 | 最小: 0.5 μm | |

| InP系エッチング液 線幅 0.2 μm 対応 | < な し > | |

| 電子ビーム露光装置 | < 開 発 中 > | |

| 結晶成長 | 再成長界面のクリーニング | エピタキシャル成長装置 → 液相成長装置 LPE |

| 回折格子の形状保持 | ||

| 有機金属気相成長法 MOVPE | <研究中/黎明期> | |

| 設計 | 回折格子形状の設計 | 結合モード理論 |

| 単一縦モード発振確率 | < 議 論 な し > |

1980年 10月 研究開始

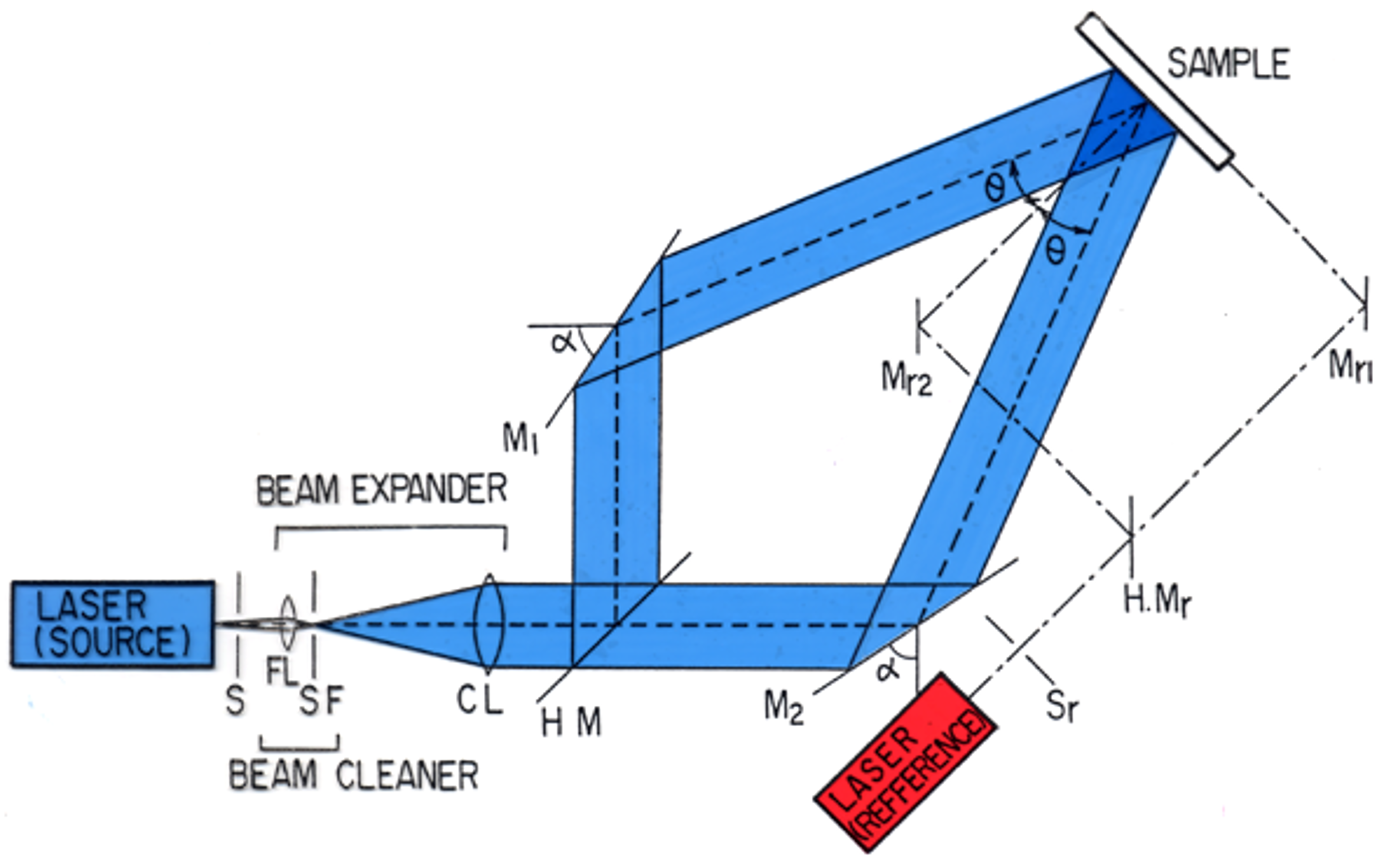

二光束干渉露光装置の開発

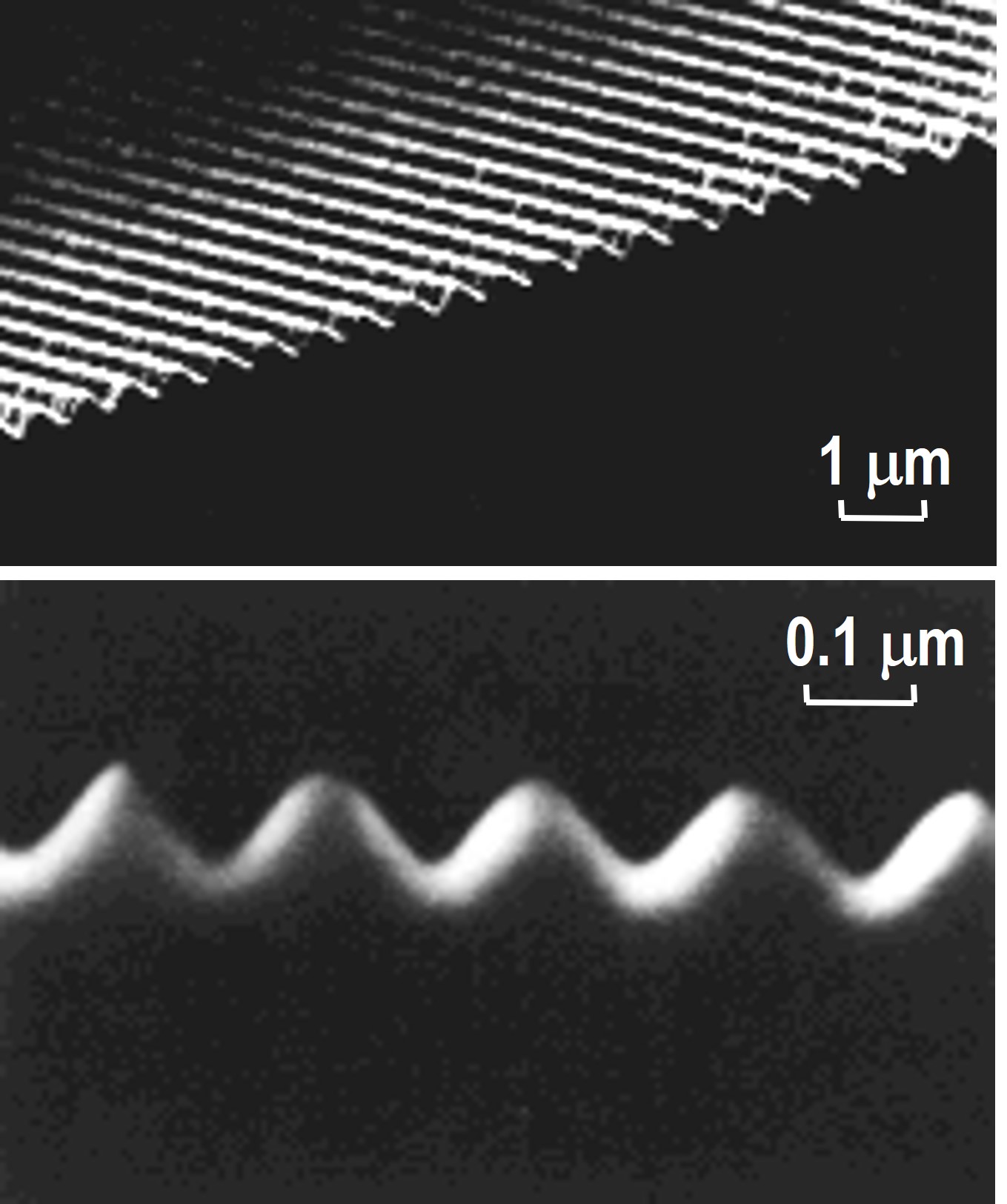

要求されたサブミクロン周期の回折格子を大面積半導体結晶上に作製できる二光束干渉露光装置を開発した。

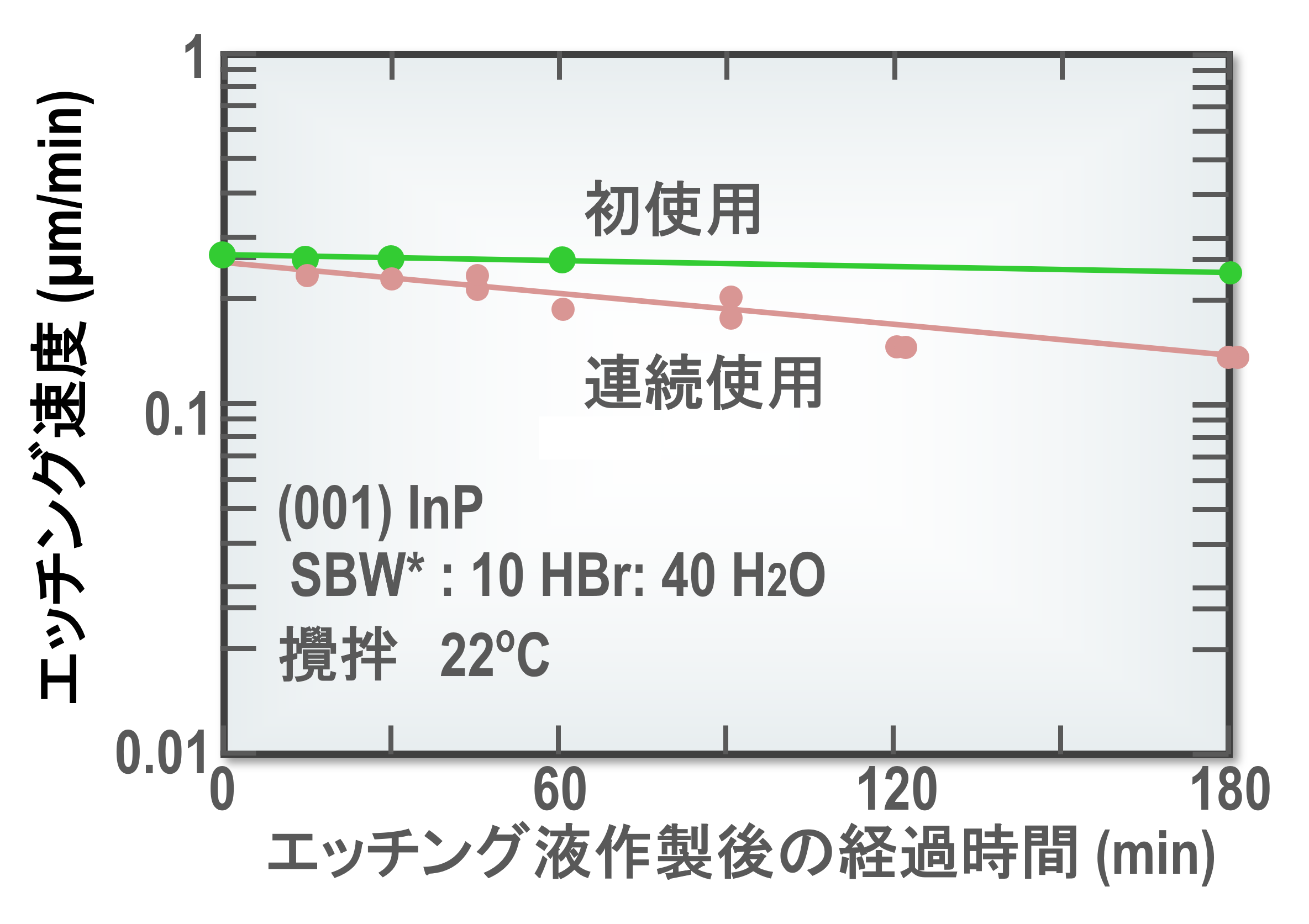

InP用エッチング液の開発

InP基板上にサブミクロン周期の回折格子を加工するため、制御性および再現性の高いエッチング液を開発した。

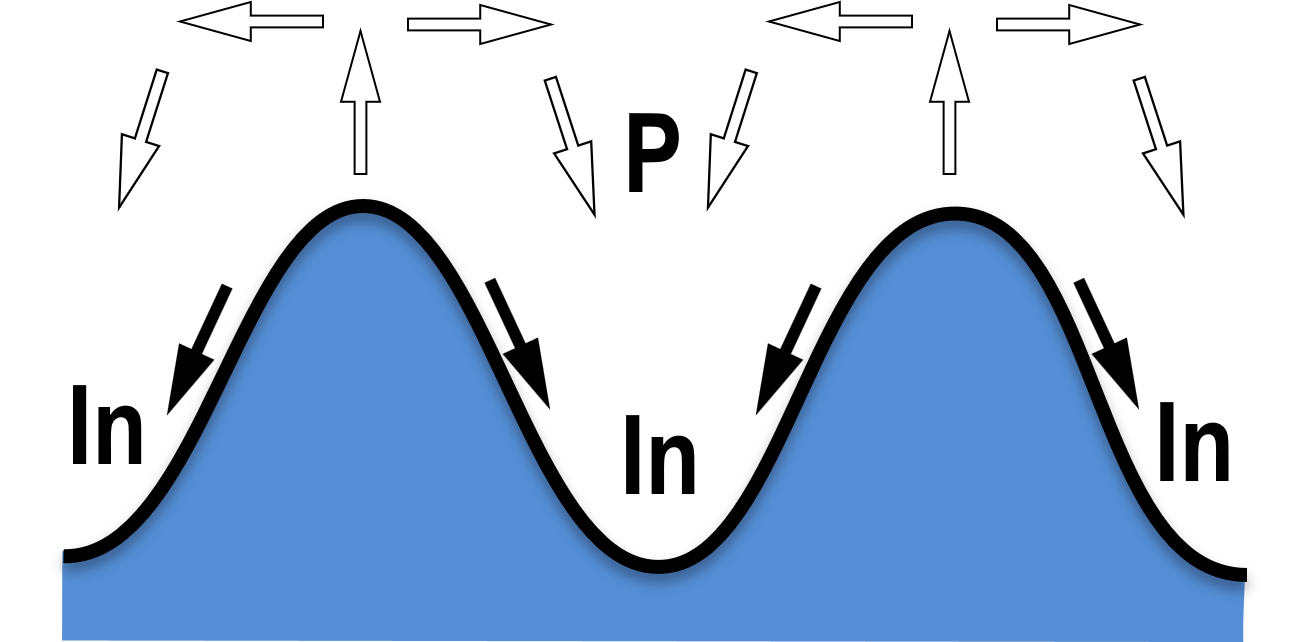

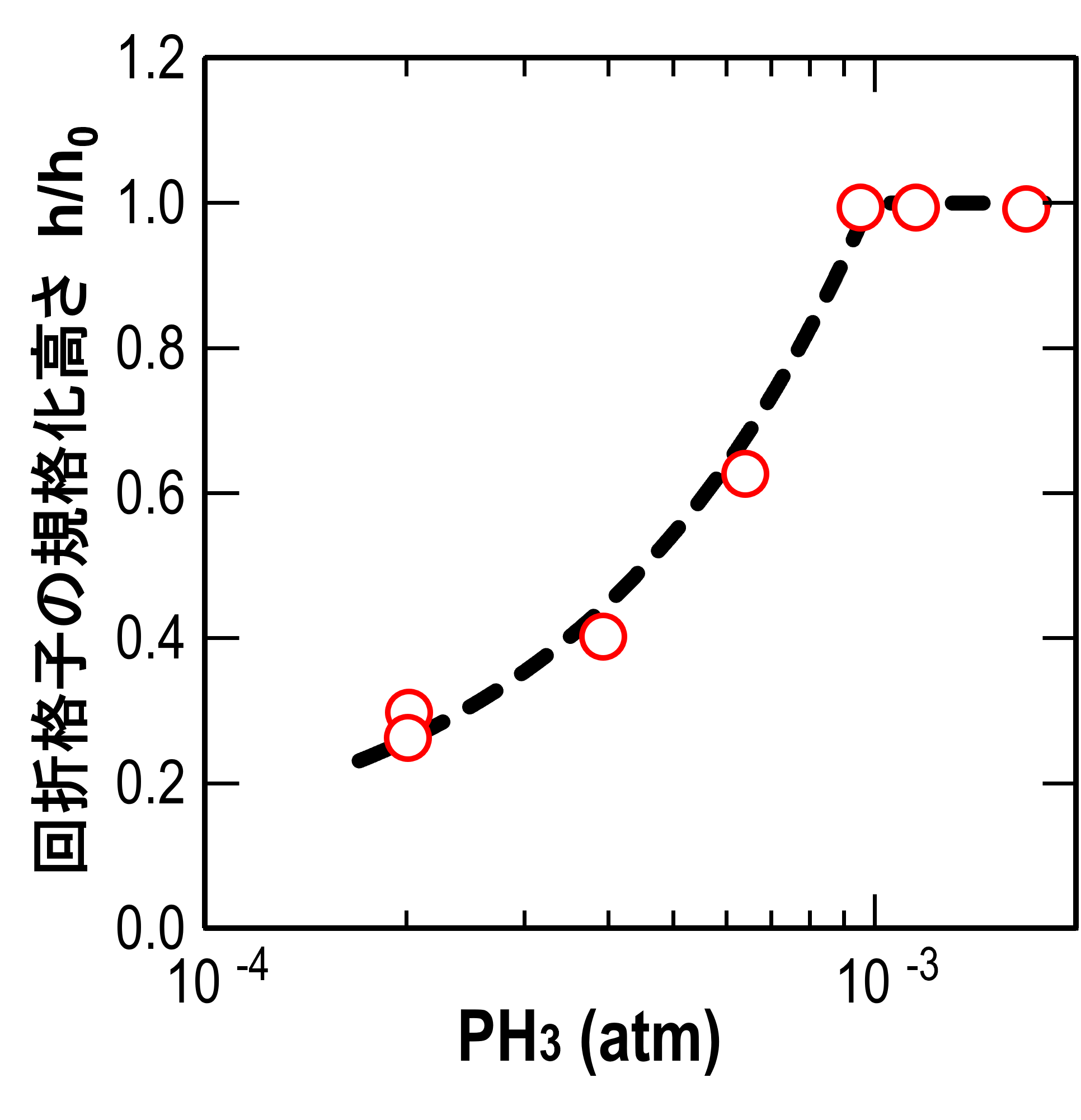

結晶成長温度における形状保持技術の開発

回折格子上にデバイス構造を成長するときに、成長炉内で熱により回折格子が変形する。この現象を熱力学的に解析し、成長雰囲気にリンの圧力を添加して、熱変形を防止する技術を開発した。

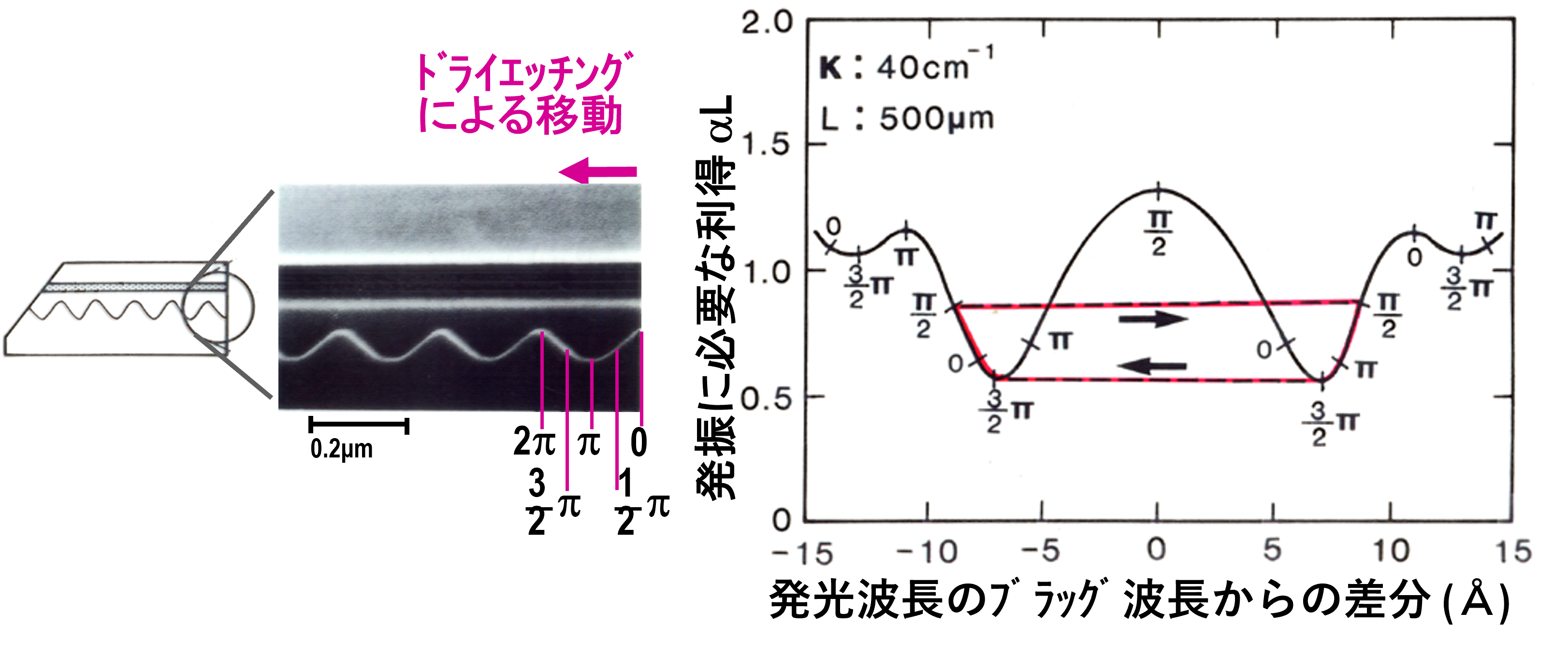

共振器端面と回折格子の位相

共振器端面を直接エッチングして、端面での回折格子位相を変化させて特性測定を行い、縦モードの単一性が、端面での回折格子の位相に依存して変化することを指摘した。

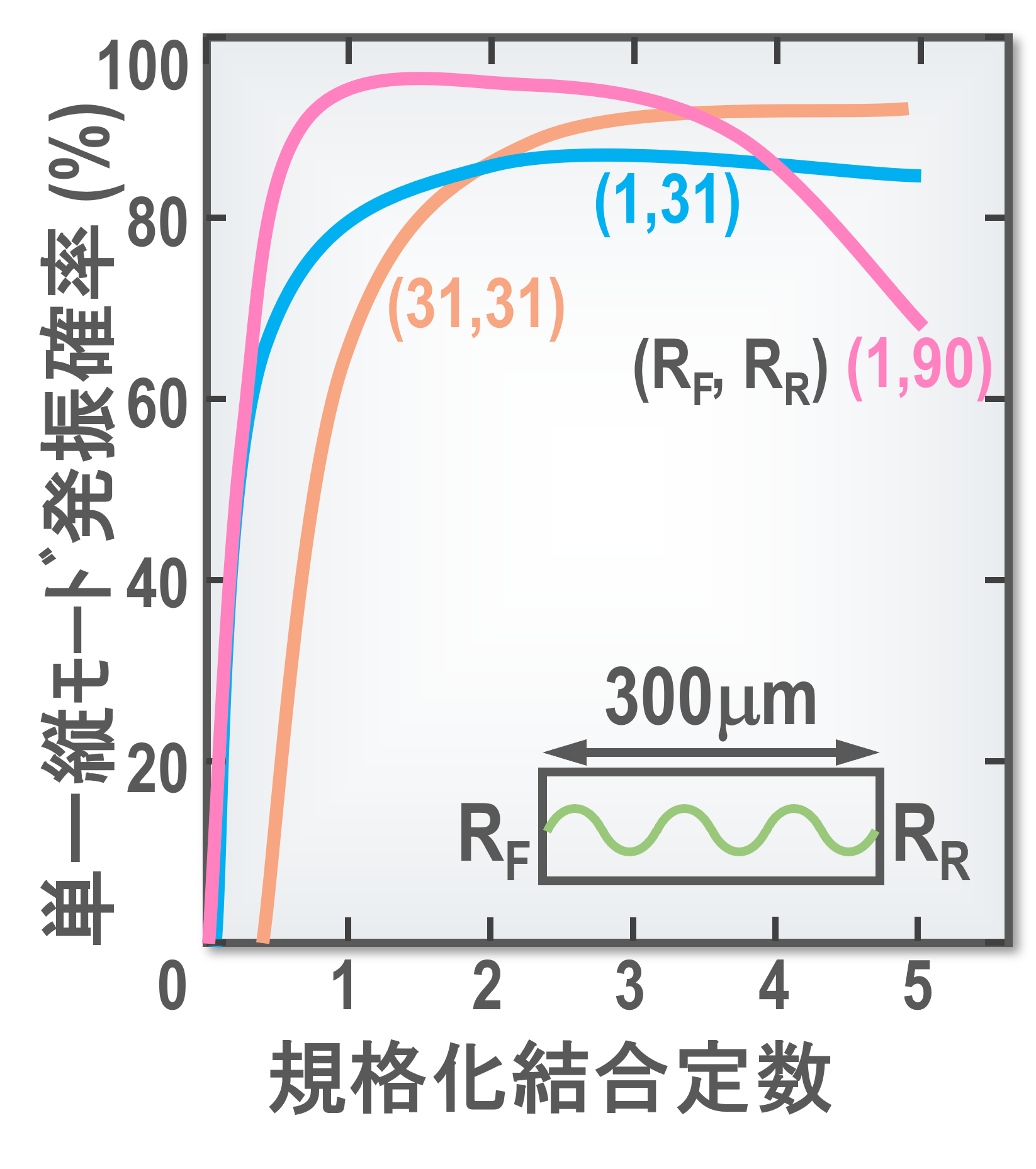

素子設計

共振器端面での回折格子位相効果を考慮して結合波理論を用いて解析し、高歩留まりで作製可能であり、高出力が得られ、かつ、安定動作する構造を提案。