NTT研究所、東北大学金属材料研究所の時代を通じて遂行してきた研究の概略を紹介いたします。

InGaAsP/InP 分布帰還型レーザの室温レーザ発振

大容量・長中継間隔の光伝送用光源として、単一縦モードで発振する半導体レーザを目指し、発光層下に光学的フィルタとしての周期 200 - 240 nmの回折格子を有するInGaAsP/InPダブルへテロ構造からなる分布帰還型(DFB)レーザの研究を行いました。DFBレーザは、GaAs系材料で1970年代に研究されていましたが、素子寿命が短いことから実用化されず、また、デバイス特性も充分に解析されていませんでした。そこで、結晶成長技術とプロセス技術の確立、デバイス特性の解析、単一縦モード発振しやすい構造の提案を行い、1981年に世界で初めて波長 1.5 νm帯での室温連続発振に成功しました。

InNの加圧エピタキシャル成長と光学素子応用

Inを含む窒化物の混ぜ物(混晶)であるインジウムガリウム窒素(InGaN)は、高輝度の青色~緑色及び白色の発光ダイオード(LED)や、青紫色レーザダイオード(LD)を作製する上で必要不可欠な材料です。InGaNは、交通信号の青色ランプや、携帯電話の液晶バックライトなどとして幅広く用いられています。しかし、窒化インジウム(InN)に関する物性の多くは、不明でした。InNの特性を不明にしている原因は、結晶の作製が困難であるため。これまでの我々の研究により、InNのエネルギ・バンドギャップは通信用LDに用いられている赤外帯域であること、及び、InNのバンド端吸収波長の温度依存性が小さいことを明らかにしました。このInNの温度特性は、既存の通信用LDの材料(InGaAsP/InP系)より優れています。そこで、InNを用いて光通信用LDを作製することを目標に研究を進めてきました。

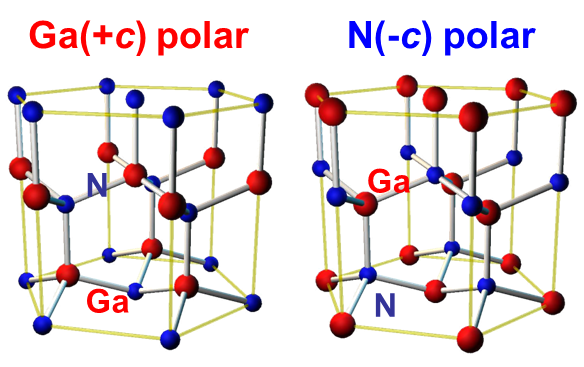

N極性InGaNを用いた光・電子デバイスの高性能化

我々は、従来用いられてきたGa極性結晶を裏返したN極性膜の作製に成功しています。従来の結晶を裏返すことは、結晶成長や素子構造に様々な影響を及ぼします。我々はInGaN系材料の光学デバイスへの応用を目標として、結晶極性が結晶成長・素子特性に及ぼす影響を解明し、従来のGa極性結晶では困難であった高効率光学素子の実現を目指してきました。

エキゾチック基板・プロセスの利用による光・電子デバイスの高性能化

一般に窒化物半導体(AlN、GaN、InN)では、基板にサファイア (Al2O3) を用いてデバイスを作製しています。しかし、Al2O3の格子定数は窒化物と異なります。また劈開性に関して、窒化物とAl2O3では劈開面の方向が異なります。この格子不整と劈開性の問題から、現在では青紫LDは窒化ガリウム(GaN)の基板を用いて作製されています。しかし、このGaN基板は高価であるため、LED等の廉価なデバイスには採用されていません。このGaN基板が高価である原因は、成長方法が発展段階にあること、及び、GaNは非常に硬く加工しにくい材料であることにあります。

ワイドギャップ半導体フォトニックナノ構造の作製と物性応用

窒化物半導体に関するこれまでの研究は、主に直接遷移型のバンド間発光に基づく高効率発光デバイスの開発に焦点を合わせていました。 これらのワイドギャップ材料には、強力な光学非線形性や非常に安定した励起子など、多くの興味深い物理的特性があり、それらのほとんどはデバイス開発者によってまだ触れられていません。そのため、この研究では、上記の有望で隠された物理的特性を絞り出すことにより、新しい光学デバイスとシステムを提案しようとしています。